三峡日报记者 刘玥 钟文璐

8月5日早上7点,暑气未起,江风还带着几分凉爽,拂过水面泛起细碎涟漪。记者站在临江坪锚地远眺,岸边尚无人影往来,江上等待过闸的船只却已排成长龙。20余艘万吨巨轮静泊水面,有序等候过闸指令。

宜昌位于长江上、中游分界处,上接巴蜀、下引荆襄,被称为川鄂咽喉。货物经此畅流,上连西南腹地、下接东部沿海,三峡工程建成后,长江上游的航运条件大大改善,黄金水道效益尽显。长江三峡通航管理局数据显示,三峡枢纽年通过量连续3年超1.5亿吨;三峡船闸运行之初年货运量为3400万吨。

而80多年前,这里却是另一番景象:当时,进入四川只有水路,长江三峡河段航运条件不佳。139处险滩密布,1500吨以上大船需在宜昌换载小船才能上行,航运堪称“生死考验”。然而,在这样的绝境中,一场关乎民族命运的“东方敦刻尔克大撤退”,不仅创造了航运奇迹,更让宜昌“咽喉要道”的战略价值永载史册。

民族命运的咽喉要道

1937年11月,淞沪战场的硝烟尚未散尽,国民政府正式确定四川为战时大后方。彼时,飞机、公路运力有限,铁路遭破坏,长江航道因此成为西迁入川最重要的“黄金水道”。1937年底,人流、物资开始源源不断地汇聚到宜昌,这座滨江小城成了西迁之路的“咽喉”。

1938年10月,武汉沦陷。宜昌的江边堆积着海量待运物资和数万难民,日军飞机的轰炸声不时传来,全城笼罩在焦灼中。

“经武汉撤退的兵工、航空、重工、轻工、科研、教学设备器材、文物图书资料等物资和数万名难民亟待从宜昌运入重庆。”宜昌市档案馆四级调研员程锡勇介绍,武汉沦陷后,宜昌成了连接前线与大后方的最后一道闸门。

然而,宜昌的接纳能力很快抵达极限。“当时宜昌主城区仅2平方公里,人口约10万,流动人口却猛增到50万,早已人满为患。”程锡勇说,与难民一同急需入川的,还有关乎民族工业命脉的各种大型设备、器材和军工物资。“当时囤积在宜昌待运的物资有9万多吨,其中大部分是兵工器材。这些器材是当时整个中华民族工业的精华,是国家仅存的一点元气。”

9万多吨物资,在当时的航运条件下意味着什么?“几乎所有从上海、南京、武汉到达宜昌的1500吨以上的大船,都无法直接开往重庆,乘客和货物必须在宜昌港口下船换载,转乘能够通过三峡的大马力小船,才能继续溯江而上进入四川。”程锡勇说,当时宜昌与重庆间轮船的总运量,每个月不过6000吨,如果按部就班地运输,这些物资至少要运一年。

更严峻的是,宜昌与武汉的直线距离仅300公里,1938年10月国民政府下令放弃武汉后,日军的飞机开始不停地飞临宜昌轰炸,谁也不知道留给抢运的时间还有多少。一旦宜昌失守,难民将遭屠戮,物资则可能落入敌手,大后方的军事工业、民族工业重建将难上加难。

而最致命的威胁来自自然——川江的枯水期。1938年的川江宜昌段堪称“航运禁区”。据宜昌市档案馆档案记载,这段航道全长约660公里,密布着139处险滩,其中“崆岭滩”以滩险水急闻名。枯水期时,江面最窄处仅数十米,水流速度高达每秒4米,船行至此如过“鬼门关”。

“当年10月,川江正值中水期,到11月底开始进入枯水期,大部分船舶将无法通行。”程锡勇说,必须在40天内将9万多吨物资与3万多滞留人员运走。

绝境中的“分段运输”智慧

1937年全面抗战爆发前夕,民生公司已经拥有46艘轮船,是中国当时最大的民族航运企业。国民政府内迁重庆时,著名爱国实业家、民生公司总经理卢作孚临危受命,顶着日军的炮火,要将中国最重要的工业企业经三峡抢运到大后方。

为了提升宜昌港转运能力,早在1938年5月,民生公司就开始在宜昌港增建装卸码头,并协调转运公司增加驳船数量。按照卢作孚安排,港口还配备了专门装卸重型货物的蒸汽起重机。

武汉沦陷后,宜昌城被涌入的难民和物资撑得爆满。“大家都焦急地盼望能够尽快换载上船。然而,人多船少,老百姓为了购买船票往往一等就是一个月。”程锡勇说。

当时能够在川江上航行的轮船总共只有24艘,其中有22艘是民生公司专为三峡航段量身打造的船只。“希望全部寄托在了卢作孚的船队上。面对这一不可能完成的运输任务,卢作孚带着民生公司的团队,用近乎军事化的效率,将一盘散沙的运输系统拧成了一股绳。”程锡勇说。

卢作孚赶到宜昌连夜调查研究,亲赴各轮船公司和码头视察,并召集公司各方面负责人、船长、领江开会讨论,最终琢磨出了“三段航行法”:即将宜昌至重庆的航线分成三段,宜昌到三斗坪为第一段,三斗坪到万县是第二段,万县到重庆是第三段,优先抢运军工核心设备直达重庆,非核心工业设备按类别在中途码头暂存中转。轻型器材卸船后即刻空船返航,形成“水上接力线”。“这样一来,宜渝航程一下子就缩短了一半,航程最短的船只甚至可以做到朝发夕至,大大加快了宜昌港的船只周转。而运离宜昌的人员和物资,只要进入三峡大门,有了高山峡谷为屏障,也就相对安全了。”程锡勇介绍。

最令人震撼的是运费定价:兵工厂核心设备每吨仅收取30元至37元,相当于国外轮船收费的十分之一。对于难民,票价只收平常的十分之一,儿童全部免费。为了节省空间,他将二等舱铺位一律改为可以容纳5人的坐票,增加一倍以上的客运量。“卢作孚完全就是在亏本运输,他不仅没得赚,还会贴老本。”程锡勇说。

就这样,乱哄哄的宜昌码头,终于逐渐恢复了秩序。战时运输最紧张的40天,正式拉开了帷幕。

40天“生死竞速”

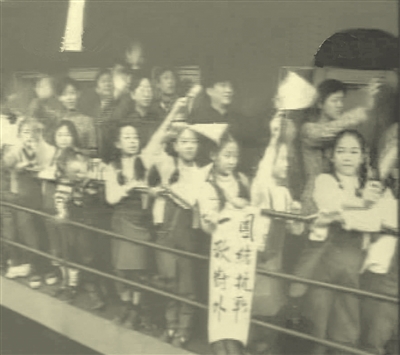

1938年10月24日早上,第一艘满载人员和物资的轮船缓缓驶出了宜昌港。船上有急需抢运的物资,还有几百名无家可归的难童——他们由战时儿童保育会在各地收容后,辗转来到宜昌。卢作孚亲自护送这些难童上船,随着轮船的汽笛声响起,孩子们趴在栏杆上放声高歌,挥手向岸上的人群告别。

从这天起,包括民生公司的22艘船在内的24艘轮船开始不停地往返于宜昌与长江上游各港口之间,民生公司的员工几乎全天候地投入这场“战斗”中。为了解决运力不足问题,卢作孚紧急招募3000多名装卸工人,募集800多条民间木船来转运物资和难民。

“受限于当时的航运条件,‘川江不夜航’一直是所有船只奉行的金科玉律。”程锡勇介绍,为了最大限度利用时间,卢作孚要求各船利用夜间装卸,白天则尽量加速航行。

于是,繁忙的宜昌码头,每天早上总有六七艘船开出,船上的货物,早在前一天夜里已经装载完毕。每天下午至傍晚,总有五六艘船从上游开回,紧接着,便是夜幕中员工们争分夺秒地装货。

“当轮船刚要抵达码头的时候,舱口盖子早已揭开,窗门早已拉开,起重机的长臂早已举起,两岸的器材早已装在驳船上了,拖头已靠近驳船。轮船刚抛了锚,驳船即已被拖到轮船边,开始紧张地装货……”卢作孚在其《一桩惨淡经营的事业——民生实业公司》一文中对这段抢运有过生动的描述。

为了充分利用每一分钟,卢作孚要求准备运载的物资必须在轮船抵达前一个小时装到驳船上,以便于轮船到港就能迅速装货。他还通过改进机械和通讯设备,加快运输效率。比如,民生公司轮船上的起重吊杆最大负载量原来只有17吨,而西迁的设备中有的重达30吨。他就带领职工们一起加班加点,终于设计出了负载30余吨的吊杆,安装在“民乐”轮上,专门起吊重型机器。

苦战40天后,1938年12月初,当江水水位低落时,曾经混乱不堪的宜昌城已经安静了许多,拥塞在宜昌的3万多名待运人员早已运完,9万多吨物资也运走了三分之二。又过了20天,剩余的三分之一物资也消失了。卢作孚回忆:“原来南北两岸各码头遍地堆满物资……不知到哪里去了,两岸萧条,仅有若干零碎废铁抛在地面了。”

从“生死航道”到“黄金水道”

据统计,10月24日至12月初这40天的运输量,相当于民生公司1936年全年的运量。

最紧张的40天抢运完成后,宜昌的撤退仍在继续。事实上,直到宜昌失守,民生公司的员工还在冒着日军的炮火维持前线与后方的交通生命线。

到1940年6月宜昌沦陷前,又有累计150余万的难民,100万吨以上的物资,其中包括2万吨空军器材和广东炮厂的物资在内,都通过川江航线运往四川。宜昌失陷后,三斗坪还有一部分待运物资受到日军威胁。卢作孚又亲自前往组织抢运,使这批物资安然转移到大后方。

“据档案记载,整个大撤退期间,民生公司有16艘船被炸毁,116名船员牺牲,却没有一天停止运输。”程锡勇说,那些从宜昌运出的物资,为重庆、成都等地兵工厂的重建提供了支持,这些兵工厂生产出的武器支撑了正面战场;内迁的学校培养了大批人才。卢作孚的好友、中国平民教育家晏阳初先生事后曾惊叹这一规模宏大的成功撤退,将之誉为“中国实业界的敦刻尔克大撤退”。

“宜昌大撤退所展现的爱国精神、牺牲精神、协作精神和拼搏精神,与新时代的奋斗精神高度契合。”程锡勇说,宜昌大撤退告诉我们,川江的价值,从来不只是一条航道。“在这场生死攸关的大转移中,卢作孚科学规划的智慧、民生公司员工舍生忘死的勇气、数万码头工人和纤夫的团结协作,共同铸就了这座精神丰碑。”

回望1938年的宜昌大撤退,24艘轮船在40天里昼夜奔忙,靠“水上接力”和舍生忘死抢运出9万多吨物资中的三分之二;如今,万吨巨轮驶过平缓江面,船鸣声取代了当年的炮火与险滩激流声。江边,宜昌大撤退纪念园里,浮雕墙上的纤夫群像与身后的现代化轮船形成对比。从木船绞滩到万吨巨轮,变的是航道条件——从险滩密布到通江达海,从换乘艰难到巨轮畅行;不变的是中国人在江河之上开辟通途的精神,这精神在当年支撑着民族工业的存续,如今正驱动着长江经济带奔腾向前。

本版资料照片由三峡日报社和宜昌市档案馆提供