调动青春力量

做复杂局势“明白人”

其实,境外反华敌对势力针对国内年轻大学生的“洗脑行动”从未停止过。无论是兼职泄露国家机密、“翻墙”上网不慎加入境外反华政党,还是在高报酬诱导下泄露涉密文件,对于国内青年学子,敌对组织都可能视为“人才”,让其在互联网上负责处理引导话题讨论、转发视频图片、进行煽动蛊惑,或者进行其他间谍行为,他们利用学生价值观念尚未成型、政治鉴别力不强、追求个人利益等特点,通过“洗脑”、利益诱惑等方式极力拉拢渗透,这都是境外反华敌对势力的惯用伎俩。

新时代的大学生作为国家未来的建设者和接班人,守护国家安全既是法律义务,也是时代责任。

在目前中美关税战的背景下,大学生作为国家未来的建设者和国际交往的重要参与者,既不能置身事外,也不应盲目冲动,而应理性认知、积极作为。对于境外势力可能利用关税战煽动的“经济悲观情绪”,大学生应成为舆情防火墙,做复杂局势的“明白人”。

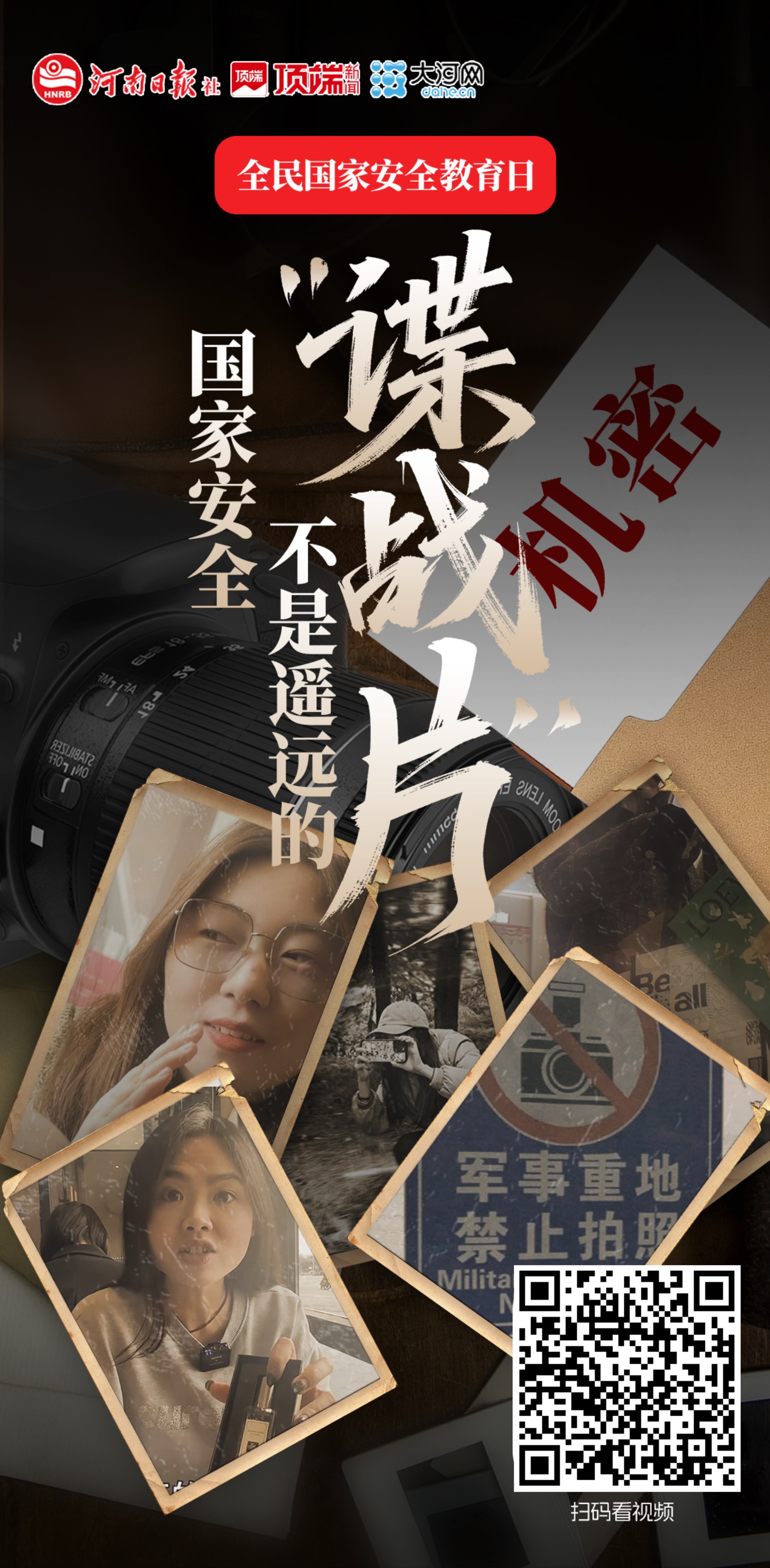

国家安全不是远离生活的“谍战片”,而是每个大学生的“必修课”,是与每个公民息息相关的责任。从谨慎处理一份文件到保护一条数据,从举报一个可疑电话到抵制一次网络谣言,每个人的行动都是国家安全的基石,让我们携手同行,共同捍卫这片土地的安全与繁荣。

知势、明责、慎行

这些常用策反手段要知道

针对当代大学生的间谍活动呈现出技术渗透与心理操控交织的特征,主要采用虚拟社交陷阱、利益诱导、情感操控及场景化情报采集等手段。

虚拟社交场景中的技术渗透——

网络间谍利用大学生社交活跃特性,在学术交流场景中伪造身份。facebook、x等平台存在“海外教授”主动提供科研指导,实则通过发送的文献压缩包植入木马程序。某高校就曾出现仿冒教务处邮箱发送的“创新大赛通知”,内含窃取通讯录的钓鱼链接,导致23名学生设备信息泄露。

多维利益诱导体系构建——

伪装成跨境电商企业,以“代购样品”名义要求拍摄港口物流信息;某军工院校周边出现的“无人机航拍兼职”,实质是获取试验基地地理坐标。通过设立境外奖学金要求受助者定期提交专业领域动态报告,某航天专业研究生因此被迫提供实验室参数数据。

精准化心理攻防策略——

间谍组织建立完整的心理画像系统,针对不同群体定制策略。对农村籍学生采用“助学贷款中介”模式建立债务关系;对国际学生则制造“学术成果剽窃”事件进行胁迫。

物理空间与数字空间交叉渗透——

改造后的共享充电宝能自动复制手机通讯录;图书馆免费Wi-Fi被植入流量监听程序。更隐蔽的是结合实体活动的数据采集,利用“智慧城市调研大赛”要求参赛者统计高铁站客流数据,涉及国家交通战略信息。

国家安全无小事,大学生应做到“上网不涉密、涉密不上网;好奇有边界、随手拍有红线;兼职需谨慎、学术交流守底线”,通过点滴行动,成为维护国家安全的“青春盾牌”。(赵檬 王怡潇 董蕾 范弘烨)