莫道桑榆晚 为霞尚满天 ——记陈泓教授和她的中原地方文化研究群

2025-10-29 14:34:32 来源: 平原晚报 评论:0 点击: 收藏

纪念书圣王羲之《兰亭序》书画联谊会

五陵村徽宗语研讨会

□记者刘志松

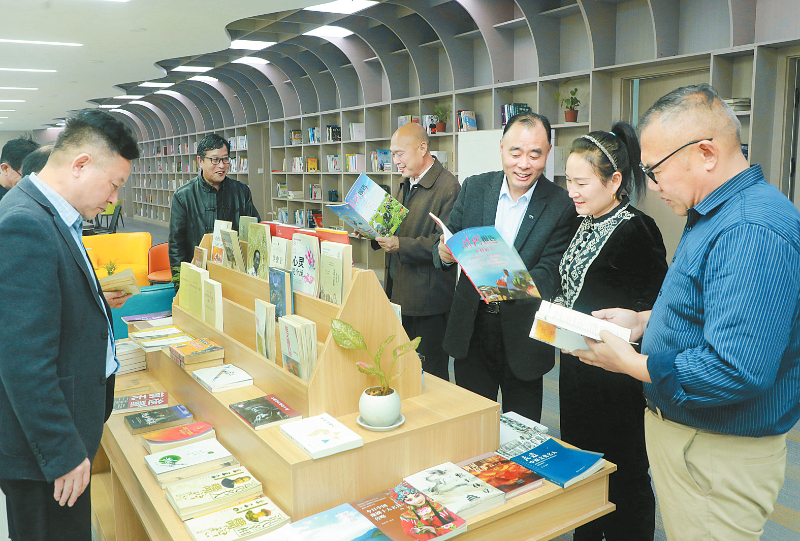

在新乡,有这样一群银发老人,每个星期都会聚在红旗区关帝庙历史文化街的馨香书坊,一起研究底蕴深厚的中原文化。他们中间有农业专家、医生、诗人、绣娘、工匠......把他们紧紧联系在一起的,是83岁的新乡学院退休教授——陈泓老师。从三五书友到百人文化圈,每个人都闪光

2018年6月,退休在家的陈泓发起了一个读书论坛。“最初就是想和大家一起读书学习,弘扬中华优秀传统文化。”陈泓说。

没想到,这个最初只有教师、医生参与的小小读书论坛,慢慢吸引了各行各业的爱好者——工匠、诗人、绣娘......人数从几个人发展到上百人。2022年,读书论坛更名为“中原地方文化研究中心”。陈泓说:“我们都是新乡人,对新乡有感情,对中原文化有兴趣,这就是大家走到一起的初心。”

谈到怎么能把这么多有才华的名人聚在一起,陈泓笑着说:“就是要尊重每一个人,看到他们身上的闪光点。每个人都是宝,只要你愿意去发现。”

李连印被陈泓称为“乡土诗人”,他特别感动:“陈老师给我这样的肯定,我就是乡土诗人。”绣娘王信贺的刺绣技艺让人惊叹。多才多艺的胡宁对中国电影、小人书无所不通......

在“玩儿”中做学问,挖掘身边的文化宝藏

研究中心的活动特别丰富——王羲之纪念日排演“曲水流觞”情景剧、参加新华书店的读书活动、到学校和社区开展文化建设、组织不同文化考察......这些活动都有一个共同点,就是“在玩儿当中带点学术品味”。

考察中,他们发现卫河边有个明代窑厂遗址,当时窑厂烧制的砖通过卫河运到临清,再送往北京故宫,砖上还刻着字。发现这个线索后,他们马上请当地的村干部带着砖和村志来一起研讨,还积极向社会宣传。

对凤泉区五陵村的文化挖掘,是研究中心的得意之作。陈泓偶然发现村里的丘台寺可能是元代甚至更早的遗迹,村头的老槐树少说也有600年,就组织了好几次研讨会深入挖掘。信陵君等故事被他们一点点挖掘出来。虽然关于“五陵”的来历还有争议,但他们相信,“创新就是让老的历史和传承在今天发出新光”。如今,“厚德五陵”成了新乡的一个品牌,五陵古镇也成了旅游新热点。

实力聚人心,公益传文化

陈泓能把这群文化人组织起来,靠的不是年纪,而是真才实学和个人魅力。

她出版过7本个人专著,其中1997年的《普通话与豫北方言》填补了豫北方言研究的空白。她的书在全国新华书店发行,《汉韵细品声律启蒙精读》《汉韵细品笠翁对韵精读》多次再版。她先后获得“第三次全国普通话教学成绩观摩大会二等奖(全省唯一)”“全国高校文科学报优秀编辑奖”“田家炳基金奖”等荣誉。作为新乡市第一代著名朗诵人,陈泓从1955年到现在一直坚持朗诵,70年来从未间断过。

研究中心的主要成员、小麦专家茹振钢教授很敬佩陈泓。他说:“陈大姐虽然80多岁了,但对文化的热情一点没减。她靠深厚的学识和人格魅力,把新乡的文化爱好者聚在一起,为我们新乡地方文化的挖掘和传承注入了强大动力。”

“我们是一个自发的、松散的、纯公益的民间组织。”陈泓说,研究中心从不收费,也不拉赞助。大家有共同的爱好,不为名利,就是想为社会做点事。

老有所为,乐在其中

对陈泓和研究中心的成员来说,最大的收获就是在文化传承中实现了“老有所乐、老有所为”。

“整天晒太阳、嗑瓜子、说闲话,那多没意思。”陈泓说,“我们应该追求知识、追求文化,就算老了也要不断学习,为地方文化出点力。”

在她的带领下,研究中心举办了一系列有影响的文化活动:为科学家茹振钢夫妇举办“当小麦王子遇到白菜公主”访谈,在笑声中传递科研精神;举办“本土诗人作品鉴赏暨朗诵会”,让诗词回到生活;还有“曲水流觞——纪念王羲之书画诗展”,重现古人雅集的风采。

疫情期间,陈泓通过网络给中小学生讲《笠翁对韵》,帮孩子们从小打下诗词基础。

陈泓是研究方言的专家。她在无意中发现,宋徽宗的密码语言“徽宗语”居然在五陵村还存活着,村里有3位农民说得很流畅。她立即与他们逐字逐句对话研究,还邀请省市专家组织召开“徽宗语”研讨会,充分证实了五陵村的文化底蕴很深厚,这种稀有的高层次历史语言能传至今天,证明了五陵村就是千年古镇,这是陈泓教授的又一贡献。

她还用微信群搭建交流平台,激励大家一起进步,让每个人都在文化探索中找到自信和尊严。

说到群里人,陈泓谦虚地说:“其实他们个个都是能人,比我强。我在里面就是起联络作用,把他们组织到一起,就容易发挥出力量。”

在陈泓家的书架上,整整齐齐地摆着她和老伙伴们的研究成果——那些关于新乡方言、卫河文化、古村落的资料,装帧虽然朴素,却记录着一群银发人对家乡的深情。夜里,陈泓还常常拿起手机,在微信群里和大家交流。

7年来,这个民间组织已经办了100多场大大小小的活动。每次活动,陈泓都会认真策划、安排,有时甚至提前几个月、一年就开始准备。她说,这100多场活动,真正体现了老有所为的价值,现在想想,真的很自豪。

“我身体好,活得开心,也能让你们少操心。”陈泓对在北京、上海工作的孩子说。一群志同道合的朋友在一起,就像一个团结友爱的大家庭,快乐一起分享,困难一起分担,老年生活丰富多彩,每天过得都特别充实。

茹振钢感慨:“在陈泓教授的带领下,我们这群银发朋友全力研究、挖掘、传承地方文化,助力乡村振兴,把知识传给下一代,引导孩子们从小热爱家乡文化,让新乡的地方文化一代代传下去,生生不息。实可谓老骥伏枥,志在千里。莫道桑榆晚,为霞尚满天!”