以书为阶:在经典中重构精神穹顶 ——献给世界读书日

2025-04-22 11:10:52 来源: 新乡网 评论:0 点击: 收藏当商王武丁的贞人在龟甲上刻下第一道卜辞时,他们或许未曾料到这些灼烧的裂痕将成为三千年后破译文明的密码。那些沉睡在殷墟中的甲骨碎片,如同散落尘寰的星辰,在二十世纪初被重新缀连成璀璨的文明星图。这恰似今日我们面对浩如烟海的经典著作——每个字符都是先民凿刻的精神刻痕,每段文脉都是智者架设的时空栈道。

在安阳殷墟博物馆的展柜前,我常凝视那些布满神秘符号的甲骨。商王求问风雨的卜辞旁,考古学家发现了中国现存最早的"书"字——一只手持毛笔正在竹简书写的象形。这个穿越三千年的意象,让甲骨灼烧的松脂气息与今日书页的油墨清香在时空中交织。从契刻甲骨到活字印刷,从简牍编连到电子阅读,载体嬗变中始终流淌着人类对抗遗忘的精神血脉。

柏拉图在《斐德罗篇》中记载的古老忧思正在数字时代应验。当苏格拉底警告文字会让人丧失记忆能力时,他预见了知识外化的危险,却未能想象到信息爆炸带来的认知瘫痪。当代人每天接触的信息量相当于古人半生所见,但我们的精神世界却愈发逼仄。地铁里闪烁的电子屏幕、社交平台永不停歇的信息瀑布,构成了柏拉图洞穴寓言的新版本——人们被算法的影子禁锢,将碎片化的信息流误认为真实世界。

在这个意义上,经典阅读成为刺破认知洞穴的哲人之光。当我们在《史记》中追随司马迁"究天人之际"的目光,在《理想国》里陪伴苏格拉底进行街头辩论,那些凝练千年的思想结晶便化作破壁的利器。歌德在魏玛书房中与屈原隔空对饮,博尔赫斯在布宜诺斯艾利斯的图书馆想象着庄周的蝴蝶,这种跨越时空的精神共振,正是抵御信息洪流的定海神针。

北宋士大夫的书房陈设暗藏着读书人的精神图腾:西壁悬剑,东架置琴,南窗展卷,北墙挂舆图。这种空间布局昭示着中国读书人"修身—齐家—治国—平天下"的完整人格追求。范仲淹在岳阳楼上把酒临风时怀想的"先忧后乐",陆游在"细雨骑驴入剑门"时吟诵的"位卑未敢忘忧国",这些从书卷中生长出来的政治品格,至今仍在杭州岳王庙的松柏间铮铮作响。

在剑桥大学圣约翰学院的古老回廊里,牛顿《自然哲学的数学原理》手稿与弥尔顿《失乐园》诗篇比邻而居。这种并置暗示着真正的阅读从来不只是知识的积累,更是将文字转化为改变世界的力量。当青年马克思在大英博物馆地板上踏出凹痕,当马寅初在重庆监狱用牢饭糊制纸浆继续写作,书籍便不再是静态的文字集合,而成为推动文明进程的永恒动力。

站在紫禁城文渊阁的汉白玉台阶上,仰望这座中国古代最大的藏书楼,飞檐上的脊兽依然保持着衔书疾走的姿态。这些凝固在琉璃瓦上的神话生物,恰似今日读书人的精神隐喻——既要守护文明火种,又要突破知识边界。当北斗卫星导航系统以"璇玑玉衡"命名,当量子计算机从《易经》阴阳理论中获取灵感,传统经典正在数字时代绽放出新的生机。

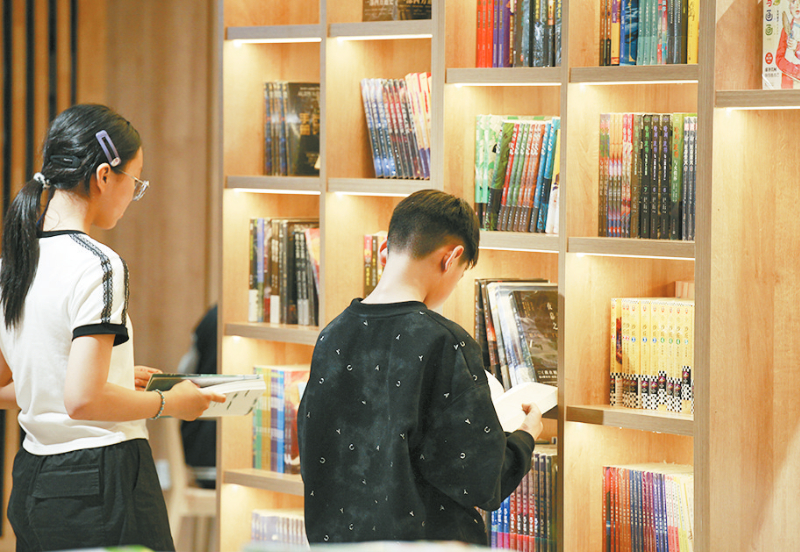

暮色中的国家图书馆,穹顶下的阅览室亮起温暖灯光。穿汉服的少女与持平板的青年相邻而坐,纸质书页的沙沙声与电子阅读器的触控音交织成奇妙的二重奏。玻璃幕墙外,长安街的车流化作光的河流,与室内流淌的文字长河遥相呼应。此刻我们终于理解:从甲骨灼痕到数据洪流,变的只是载体形态,永恒的始终是人类通过阅读构建精神穹顶的执着。

在这个被短视频解构的时代,或许我们更需要像敦煌莫高窟的抄经生那般,在青灯黄卷中一字一句重建精神庙宇。当我们在《史记》中触摸青铜器的铭文温度,在《国富论》里聆听蒸汽机的轰鸣,在《共产党宣言》中感受巴黎公社的街垒震颤,那些沉睡的文字就会苏醒为指引前路的星辰。这或许就是世界读书日最深层的意义——提醒每个现代人,我们都是文明长河中的摆渡者,既要传承甲骨上的古老刻痕,更要书写属于这个时代的精神铭文(江园 )

责任编辑:杨瑞