把朝气蓬勃壮怀激烈的青春感还给了那一群曾经年少的历史巨人

2021-07-13 11:39:56 来源: 新华网 评论:0 点击: 收藏

历史影片作为艺术,其不同于史学教科书的最大区别,在于其具有“史”和“诗”的双重品格。一方面它必须接受历史客观性的严格约束,另一方面又不得不秉持艺术表达的合理虚构。这种“有限度的虚构”,是每一部历史影片都必须遵循的基本美学规范。只有在已有历史事实、知识和经验的缝隙当中,才是艺术想象的展翅空间。

历史学家都相信,任何历史都需要被不断重写。每一次新的发现,都意味着对历史现场的再一次重返。作为近现代重大历史事件的中共一大,以及各种关于中共建党的论述和言说,自然也就成为一个被中国电影反复讲述的经典故事。2021年,时逢中国共产党建党100周年。这是历史给予中国电影的又一次契机,看它如何再次去铺陈100年前那一段开天辟地的光辉岁月。

影片《1921》正是在这样一种背景下问世的。此前,无论是影片《开天辟地》(1991)《建党伟业》(2011),还是近来大受热捧的剧集《觉醒年代》(2021),都已展现过类似主题。你无法重蹈前人已有的足迹,如何突破和创新,就成为人们对于这部庆祝建党100周年重点影片的热切期待。

事实上,凡是看过影片的人都会同意,《1921》做到了。相较于此前的同类影片,《1921》不仅在剧情内容上有所创新和突破,并且,在全片的谋篇布局、人物塑造及历史细节处理等多个方面,也都表现出了与众不同的全新格局。

“多马拉车”的故事架构,类似中国古代山水长卷的“散点透视”视觉法则——既可远眺,亦可近观,千山万壑,尽收眼底

首先是影片的结构。《1921》摒弃了传统历史片年表式的线性叙事,转而采用一种“模块化”的叙事结构。所谓“模块化”叙事,有点类似于传统意义上的“复线结构”。即把几组内容上彼此密切相关,却又时空背景各异的动作、事件,按照一定逻辑顺序依次镶嵌在核心事件的时间轴上,使之彼此交织重叠,交替上演,共同助推剧情的铺陈和展开。

《1921》的核心事件,被锁定在李达夫妇组织、联络中共一大召开这一贯穿动作上。以此为主轴,中间又逐层穿插了各地党组织(包括陈独秀、李大钊及旅欧支部)为创党所开展的各项准备工作;还有党领导下的英美烟厂工人罢工运动;以及租界当局、巡捕房、日本特务对共产国际代表马林、尼克尔斯基和日共代表近藤荣藏的跟踪、盯梢等几组不同的故事线。它们首尾呼应、各自拥有固定的贯穿角色和相对完整的戏剧动作。每一组故事都可被视为一个成型的“模块”,彼此穿插组合,形成了一个“多马拉车”的故事架构。这样谋篇布局的好处在于,能让故事多线并进,层次丰富,主次分明。并且,也可经由核心事件辐射到更为广阔的时代与社会背景。某种意义上,这也类似中国古代山水长卷的“散点透视”视觉法则——既可远眺,亦可近观,千山万壑,尽收眼底。将处于不同景别、不同纵深的历史事件,融汇成各不相同的故事线索,这样一来,作为剧情主干的建党故事,就不再是一则孤立的本土事件,而被呈现为波澜壮阔的国际共运版图上的一阙“中国回响”。

把年轻人特有的个性禀赋还给建党先驱的历史书写,某种程度上,揭示的正是当代影人挣脱传统束缚,力求重返历史现场,打捞历史真相的创作取向

与此前《建党伟业》史诗化的大写意风格不同,《1921》始终将“写人”作为剧情展开的主要支撑,为影片赋予了某种“心灵史”的美学面向。尤其让人印象深刻的是,它把一种朝气蓬勃、壮怀激烈的“青春感”,还给了那一群曾经年少的历史巨人。

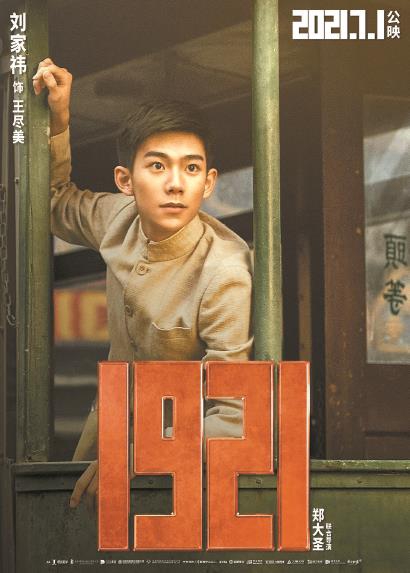

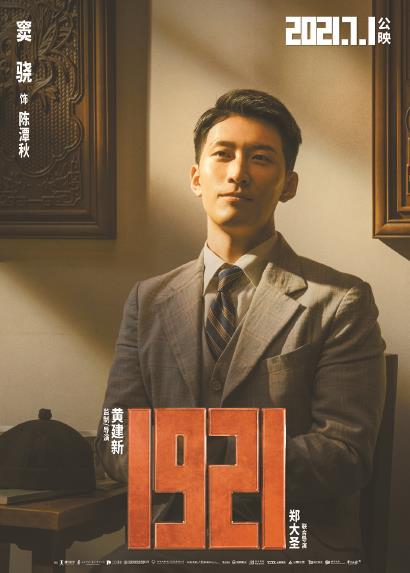

史料显示,出席中共一大的13位代表,平均年龄只有28岁,正值青春激荡、挥斥方遒的花样年华。而过去的同类影片,或许是出于今人膜拜先贤的立场,往往对历史人物的塑造带有过度成人化的痕迹,以“伟人”之名来框定这样一群热血青年,却不可避免地导致“青春感”的淡化。此次《1921》的策略则是,跳脱原有历史定义,把建党先驱当作年轻人来写。

譬如刘仁静、邓恩铭等党代表,刚一抵沪就迫不及待地跑去大世界照哈哈镜,看魔术表演。返回宿舍时,发现天色已晚,索性翻墙而入。还有毛泽东与萧子升激辩中国革命前途问题,彼此说服不了对方,就用连抽三包香烟来一赌输赢。这些生动的生活细节,对一群20出头的年轻后生来说可谓是司空见惯。这样来描写建党先驱,既符合历史原貌,又富有少年意气,更在总体上为影片渲染上了一层青春逼人的绚烂色彩。

其中最让人难忘的一幕,是毛泽东于法租界街头奋勇夜跑的段落。创作者以复调蒙太奇的手法,将毛泽东夜跑的场景与其少年时被父亲追打,以及在长沙反抗军阀压迫的场面交替剪辑在一起,让“夜跑”这一动作被赋予了丰富的历史内涵,不仅指涉着反帝、反封建、反军阀的社会政治诉求,也投射出一位乡间少年反抗父权专制的青春冲动。这一场景如同神来之笔,成了全片最抢眼的高光时刻。这种把年轻人特有的个性禀赋还给建党先驱的历史书写,某种程度上,揭示的正是当代影人挣脱传统束缚,力求重返历史现场,打捞历史真相的创作取向。

然而,一百年毕竟过于漫长。如何才能让百年前的建党先驱跨越时空沟壑,真正走入当代年轻观众的内心世界,激发他们的价值认同和情感共鸣,于当代电影而言,依然是一道悬而未解的创作难题。过去,某些影片中的历史人物,之所以会让人感到空泛、苍白,很大程度上是因为影片仅从社会和历史的宏大内涵上去建构人设、阐释性格,却有意无意回避了他们在历史参与中的私人动机。这种写法难免让人物显得飘忽、疏远、不够亲切,不接地气,从而难以激发今人的认同和共情。《1921》则不然,至少它敢于从寻常人生的世俗角度去深掘建党先驱的内心情愫,袒露他们隐匿在人性密室中的私人动机,并以此作为影片与观众展开古今对话的基础素材。

譬如,李达与妻子王会悟露台夜话一场,李达说道,他曾经参与抵制、焚烧日货,却发现连用来点火的火柴也是产自日本。“偌大的一个国家,我们连自己的火种都没有!”此刻,李达心中的痛苦和绝望,最终成为他投身革命,寻求救国之道的精神动力。另一个例子,是何叔衡讲述他一位同乡学霸参加科举殿试,只能跪拜,不准抬头的故事。在这位前清秀才眼里,这是对读书人的一种深刻羞辱。因而,他参加革命的目的,也就被锁定在了推翻不合理的旧制度,让天下读书人都能抬起头来,堂堂正正地做人。两段讲述,无不与李达、何叔衡的个人经历、心路密切相关,是深植于他们灵魂深处的最钻心的痛楚。对今天的观众而言,尽管那已是百年陈迹,却依然足以激发你我共有的创伤记忆。这其实也是一种跨越古今的普遍人性,不仅能引起今人的共情,也能透过人性的维度,将百年前中共建党的历史合法性昭示于当下。依循这样的笔墨去塑造角色,既能让他们从历史教科书的白描文字中脱颖而出,获得可感的人性温度,也能以他们的信仰、意志和血性,为角色自身赋予强大的艺术魅力。

小女孩代表着一种跨越时空的“天使视线”,使得《1921》成为一首承载着今人对历史想象、认知、情感和态度的抒情诗

还有一点不得不提,就是《1921》在历史场景再造上,也体现出了一种虚实相生、史诗互现的美学个性。有这样一个画面:当马林从外滩码头走下客轮的那一瞬间,观众随着运动镜头的视线,不经意间可以瞥见汇丰银行(今浦发银行)穹顶周边的脚手架。从视觉语言角度,这可以被视为一个醒目的时间标志。因为汇丰银行大楼正是在1921年建造完工的。这个镜头前后持续不过数秒,却能由此看到创作者在历史细节上的一丝不苟。

曾听郑大圣导演介绍,为了制作一件法租界的徽章道具,他们在上海档案馆翻遍了历史档案,最终是从法国档案馆找到了确切的实物依据。今天,我们说这是一种“工匠精神”,而另一方面,它又何尝不是百年海派电影美工的一脉优良传统?像《1921》这样事关重大的历史题材,几乎所有细节都容不得丝毫马虎。不仅要经得起普通观众的检视,甚至也要经得起历史学者和党史专家的严苛拷问。

历史影片作为艺术,其不同于史学教科书的最大区别,在于其具有“史”和“诗”的双重品格。一方面它必须接受历史客观性的严格约束,另一方面又不得不秉持艺术表达的合理虚构。这种“有限度的虚构”,是每一部历史影片都必须遵循的基本美学规范。只有在已有历史事实、知识和经验的缝隙当中,才是艺术想象的展翅空间。

这个空间,在《1921》的剧情里,就是从对面窗口向这边眺望的小女孩,她不仅目睹了李达夫妇奔波忙碌的日常生活,也见证了中共一大的开幕,甚至还在当下时空中作为一个群众角色持续在场。很显然,这个小女孩并不属于剧情中的戏剧角色,她更像是一个超然的存在,代表着一种跨越时空的“天使视线”。此时此刻,《1921》对建党历史的显影,也就不再是那种教科书式的历史,而是一部深藏于当代人心中的历史,是一首承载着今人对历史想象、认知、情感和态度的抒情诗。

(石川 作者为上海电影家协会副主席、上海戏剧学院教授)